ステルスマーケティング(ステマ)とは?

ステマとは「ステルスマーケティング」の略称で、広告であるのにもかかわらず、あたかも「自然なユーザーの投稿」かのように、隠蔽して宣伝を行う手法です。他の言葉では「サクラ」や「やらせ」も同じ意味合いになります。

ステマの種類

①なりすまし型

「なりすまし型」とは、提供側である「企業」や、委託された「業者」が、一般ユーザーになりすまして、インターネットやSNS上に口コミを書き込むタイプのステマを指します。

これは「良い口コミ」の自演だけではなく、競合他社の「悪い口コミ」をインターネットやSNS上に書き込むことも、この「なりすまし型」のステマに該当します。

②利益提供型

「利益提供型」とは、影響力を持つ芸能人や、インフルエンサーなどに金銭を支払い、宣伝を依頼したのにもかかわらず、広告主などが広告であることを隠蔽するよう指示したり、芸能人等明記しないことにより、広告ではない自然な投稿かのように見えることを指します。

【調査】ステマと消費者意見

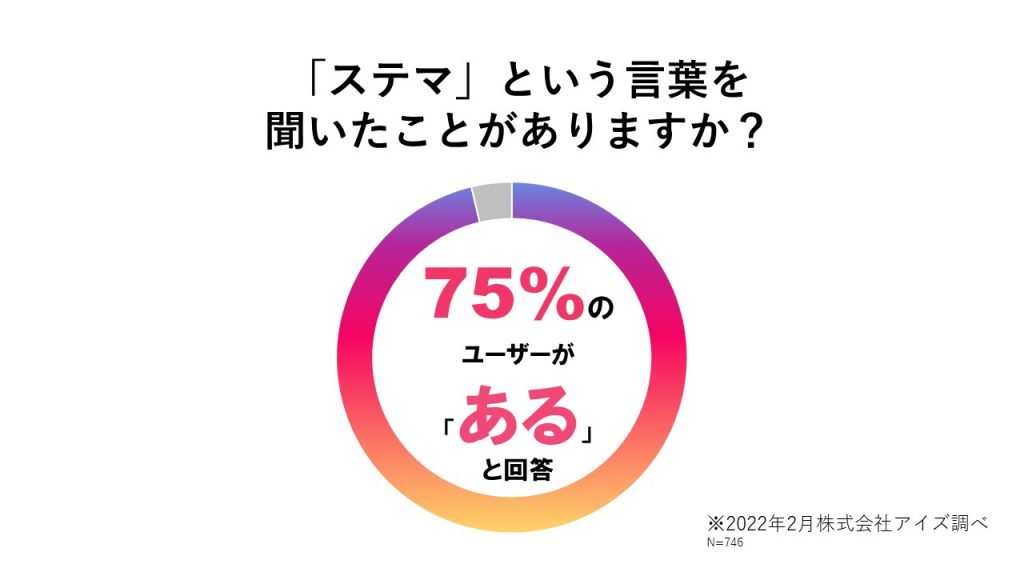

75%の消費者が「ステマ」という言葉を知っている

株式会社アイズが2022年2月に行った調査では「75%のユーザーがステマという言葉を聞いたことがある」と回答しています。

年々SNSの利用者が増えていることも関係して、ユーザーのネットリテラシーが高まっていることが分かります。

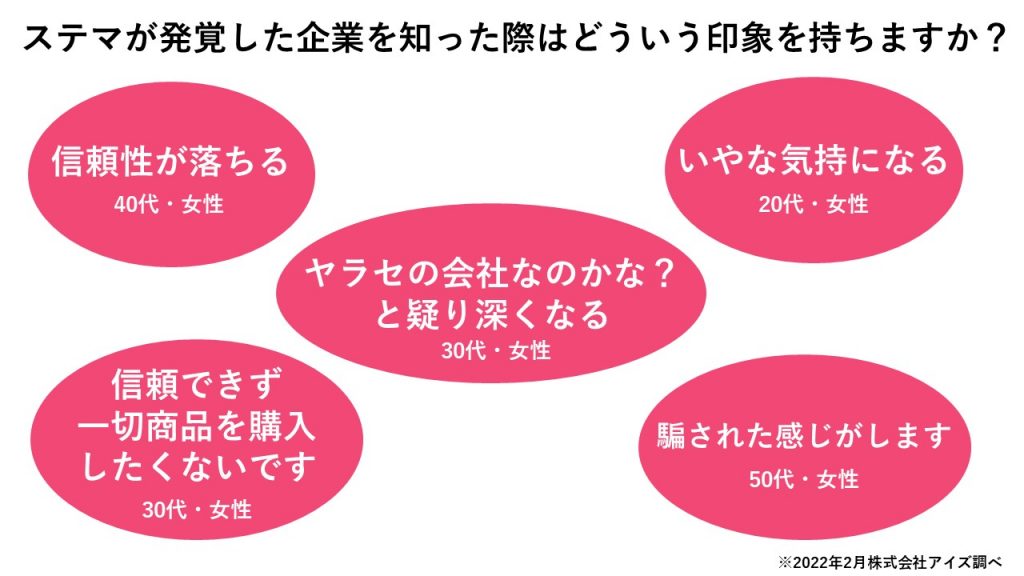

「ステマ=不信感を持つ」という声が多数

「ステマ」を知っているユーザーに対して「ステマが発覚した企業を知った際はどういう印象を持ちますか?」という質問に対して、多くのユーザーが「信頼性が落ちる」「購入をしたくなくなる」などといった、ネガティブなイメージを持つユーザーが多いことが分かりました。

ステマを行ってしまうことがユーザーに知れ渡ったときは、大きな信頼喪失に繋がると言っても過言ではないでしょう。

ステマは違法?

結論からいうと、ステマを直接的に規制する法律はありません。

しかし、場合によっては「景品表示法」に抵触する可能性があります。

ステマと景品表示法

景品表示法(景表法)とは、正式名称「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。

商品やサービスの内容や価格などを偽って表示を行うことに対する規制と、過大な景品類の提供に対する規制を定めており、これにより、消費者による自主的かつ合理的な選択が阻害されることを防ぐことを目的としています。

景品表示法の中でもステマの関係で問題となる可能性があるのが、「優良誤認表示」の規制です。「優良誤認表示」とは、商品やサービスの品質や性能を実際のものよりも著しく良いものとして誇大表示することをいいます。

例えば、芸能人やインフルエンサーが、広告主から提供される金銭を対価に、あるサプリメントを金銭の支払いを対価にその商品について「このサプリメントを飲んだことで痩せた、簡単に痩せられる」と、広告表記を付けずにあくまで自発的な口コミに見せかけてSNS投稿などを行った場合、景品表示法に違反する可能性があります。(景品表示法以外にも、薬機法等の法律との定食もあり得ます。)

しかし、全てのステマが景品表示法違反に該当する訳ではありません。

景品表示法は「著しく」度を超えた誇大な広告を行うことで違反対象となります。

ステマの中にも、景品表示法に違反するものもあれば、違反しないものもある、ということではありますが、ステマ自体が企業イメージの損失に繋がるため使用することは避けましょう。

ステマが問題になる理由

ここからは「なぜステマが問題になってしまうか」という理由について解説します。

①ユーザーに間違った情報を与えてしまう

ステマは「ユーザーに間違った情報を与えるため、そのユーザーが正しい判断を下せない」という点が問題としてあげられます。

近年ユーザーの消費行動に大きく影響を与えているのが実際に商品やサービスを体験したことのあるユーザーによる「口コミ」です。株式会社アイズが一般ユーザーに対して行った調査によると、商品を購入する前にSNSやweb上で検索を行うユーザーは95%もいると言われており、その影響力の強さが分かるかと思います。

しかし、本当の「口コミ」は、ユーザーが任意に投稿するものなので、商品などの良いところも悪いところも、誰か(広告主)に気兼ねすることなく、記載されます。ユーザーも、そのようなものだと思って信頼します。

これに対して、ステマのような「広告」の場合、広告主から対価を貰っていますので、商品の良いところを記載するものになります。

そのため、その口コミが広告であることを隠蔽されたステマだった場合、ユーザーは広告とは知らないまま信憑性の高いユーザーの口コミと誤って認識してしまいます。

「良いところ」ばかりでが掛かれているわけですから、正しい情報が提供されているとは言えません。

購入者の中には「広告と分かったら購入しなかった」という方もいる可能性があり、ステマを行うことでユーザーを騙して購入を促していることになってしまいます。

②ユーザーが不信感を抱く

ステマはユーザーが企業に対して大きな不信感を抱く原因になります。

前述でも解説した通り、ユーザーに対してアンケート調査を行うと、「ステマ=信用が出来なくなる」と言った声が多く上がっています。一度ステマを行っていたことが世間に知られてしまうと、そのイメージを払拭することはなかなか難しく簡単には信用を取り戻すことは出来ないでしょう。

③SNSでの炎上

近年、ステマが発覚すると「SNSでの炎上」が非常に高い確率で起こると言っても過言ではないでしょう。

特に拡散力の高いX(旧Twitter)での炎上が多く、中にはトレンド入りしてしまう場合もあり、実際にステマを見たユーザーよりも、さらに多くのユーザーに「ステマをした企業」という認識をされてしまいます。

SNSの炎上は火消しが困難なため、瞬く間に情報は広がっていくでしょう。拡散だけでなく、最悪の場合「不買運動」に繋がる可能性もあり、売上ダウンは避けられないでしょう。

ステマの事例

ステマは日本でも度々起こっています。実際の事例を簡単な概要と共にまとめました。

・ウォルト・ディズニー・ジャパン|アナと雪の女王2感想漫画企画(2019年)

→アナ雪2の感想漫画が#PRの広告表記が付かずに投稿が行われ炎上。

・食べログ|食べログレビューやらせ(2012年)

→店舗側が、業者に対して金銭を支払ってお店の評価を上げることを指示し炎上。

・フジテレビ|女性アナウンサー美容院ステマ疑惑(2021年)

→計8名のフジテレビアナウンサーが、美容院での無料施術を対価にSNS投稿を行い炎上。

・ペニーオークション|ペニーオークションステマ事件(2012年)

→多くの芸能人がペニーオークションに関するポジティブな投稿を行ったものの、業者からの依頼であったことが発覚、炎上。このケースでは、業者が逮捕された詐欺事件になったことから、テレビ報道も加わり、大騒動になりました。

どの事例も共通して言えるのが、ステマを行ってしまったことで大きな「炎上」に繋がり、ユーザーからの信頼を喪失してしまいました。

ステマを防ぐ対策方法

①便益タグについて理解を深める

「広告表記」とは、広告であることを表す表記のことを指します。インフルエンサーマーケティングにおける広告表記で、最もポピュラーなのが、WOMマーケティング協議会が定めた、「WOMJステマ防止ガイドライン」に掲載されている「便益タグ」です。

インフルエンサーは企業のプロモーションを引き受けるときには、下記の便益タグを記載して投稿をしなくてはなりません。

便益タグは、投稿者と広告主との「関係性の明示」の役割を持っています。詳しく言えば、投稿者が「誰に協力しているのか(主体)」と「どんな恩恵を受けているのか(便益)」を示すためにあります。

しかし「商品のサンプリングのみ」といった、口コミを目的としていない場合などでは、関係性の明示が不要なケースもあります。

②インフルエンサーを管理する

インフルエンサーを企業側がしっかりと管理することで、ステマを防ぐことが出来ます。

景品表示法でも、事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、表示に関する事項を適正に管理するための措置を講じなければならないとされています。

例えば、投稿依頼をしたインフルエンサーがステマや便益タグに対する見識が無かった場合、企業側との連携が取れていないと、「#PR」などの便益タグを付けずに勝手に投稿をされてしまい、最悪の場合炎上に繋がってしまう可能性があります。

こういった事態を防ぐためにも、インフルエンサーへの指示を的確に行う必要があります。特に「関係性の明示」をどうやって行うかについては、必ず事前にすり合わせを行いましょう。インフルエンサーによっては、自分の投稿の世界観に対するこだわりがある人もいるので、お互いが納得のいく形に持っていくことが必要です。

また、投稿する前に下書きを必ず提出してもらい、その際に「便益タグ」の記載があるかどうかなどを確認しておくことで、後のトラブルの原因を消すことができます。

投稿内容自体はインフルエンサーの魅力を消さないよう、極力インフルエンサーの言葉で発信をしてもらうことが大切です。

しかし「化粧品・健康食品等」といった商材は、薬機法や健康増進法に抵触してしまう可能性があるため、投稿内容を管理する必要がでる可能性もあります。

この意味で、下書きの事前確認は、ステマ防止に役立つだけでなく、薬機法違反などの深刻な広告違反を防止するためにも特に重要です。

薬機法などについては「【弁護士監修】インフルエンサー起用時に注意すべき「薬機法」を徹底解説」という記事で詳しく解説を行っているので、こちらも併せてチェックしてみてください。

③タイアップ投稿タグを使用する

タイアップ投稿タグは「関係性の明示」ができるだけでなく、様々なメリットがあります。

Instagramでは、2021年6月から「タイアップ投稿タグ」の設定ツールをユーザーに公開しました。メリットは下記の4つの通りです。

①関係性の明示ができる

タイアップ投稿タグは「便益タグ」と同じ役割を持っており「関係性の明示」をすることができます。

「#PR」は広告感が強くてあまり好きではない場合は、タイアップ投稿タグを使用してみるのもいいかもしれません。

②自社アカウントへの遷移をさせることができる

タイアップ投稿タグは、ユーザーを自社の公式アカウントに遷移させることが可能です。

興味をもったユーザーが詳細情報を知りたい時に、公式アカウントへスムーズに遷移できることで離脱防止になります。

③タイアップ投稿タグをしたユーザーのインサイト閲覧が可能に

企業は、自社アカウントのタイアップ投稿タグが付いたインフルエンサー投稿のインサイトを閲覧できます。

分析がしづらいと言われている、インフルエンサー施策ですが、タイアップ投稿タグを使うことでPDCAサイクルが回しやすくなるため、次回施策の判断材料として大きく役立つでしょう。

徹底した運用管理でステマを防ぎ、SNSマーケティングを成功させる

いかがでしたでしょうか?目先の利益を優先してステマを選択してしまうと、最終的に大きな損害を企業に与えてしまいます。

企業には、ユーザーの信頼を失わないためにも、徹底した管理体制でプロモーションを行っていく義務があります。

しかし、専門知識の無いユーザーを使ったプロモーションは管理が難しく、自社運用でインフルエンサープロモーションを行うのは、工数負担が多くなってしまいます。

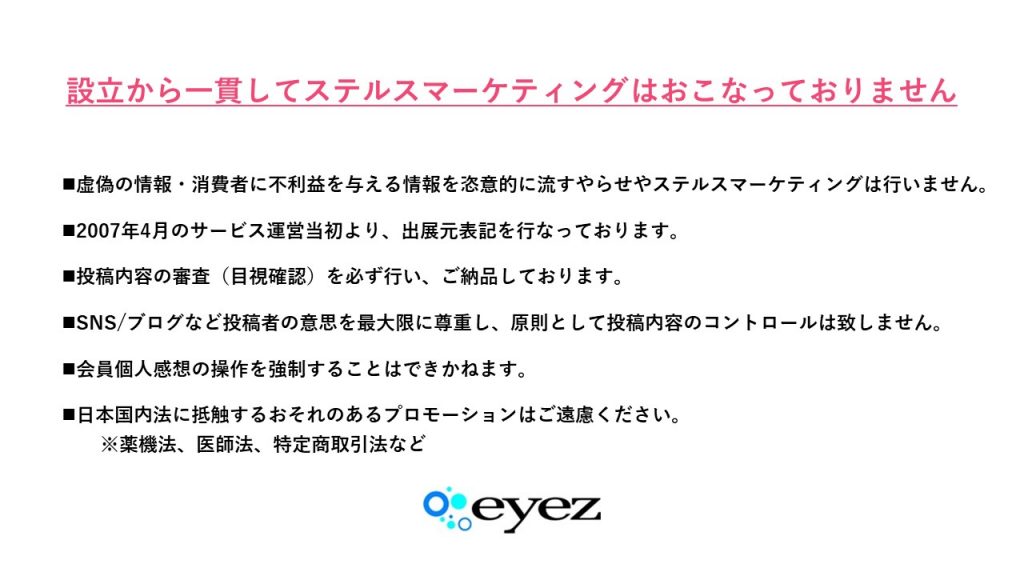

SNSマーケティングに特化した事業を行う株式会社アイズでは、「出典元表記」「投稿内容の目視審査」など設立から一貫して徹底した運用管理を行い、大手企業をはじめ各業界のプロモーションに携わってきました。

ステマ対策についての見識も持っており、品質の良いサービスを提供させていただきます。

SNSマーケティングについて簡単なご相談から承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

投稿者プロフィール

- 「マーケブック」では、SNSマーケティングを中心にSNSの基礎知識から成功事例、ノウハウ、アンケートデータなどの独自性のある情報発信を行っていくことで、マーケターの皆さんにとって「SNSの世界を学ぶ参考書」となれるよう運用して参ります。