この記事では、Googleマイビジネス・SNS・ECサイトなどの口コミを増やす方法について、口コミの重要性と増やすためのコツ、注意点について解説しています。

⇒口コミプロモーションサービス「トラミー」媒体資料請求はこちら

口コミとは

口コミとは、人と人とを通じて、伝わる情報のことを指します。

口コミがマーケティングにおいて重要視される理由

口コミがマーケティングにおいて重要視されるようになったのには3つの要因があります。

①消費者需要が高い

1つ目は「消費者需要が高い」という点です。スマートフォンの普及により情報が増えたことで、ユーザーは情報量だけではなく「信用できるかどうか」というところに重きを置くようになりました。

他にも、近年の世界情勢などによる物価・インフラの高騰や、コロナ禍による先行き不安な経済状況によって、消費に対する警戒感が生まれていると感じられます。そのため、一つ一つの消費に「失敗をしたくない」という思いがあり、その失敗を防ぐために事前の情報収集で商品・サービスについての情報を集めるのが傾向と言えるでしょう。

そういった背景があり、注目を浴びているのが第三者目線による「口コミ」です。口コミは、ユーザーが中立的な立場で体験した情報を発信するため、検討しているユーザーにとって、最も消費行動を起こした後の想像が分かりやすく、信用されています。

このように「口コミ」の需要が高まったため、企業が発信した一方通行の情報だけではユーザーの消費行動に影響を与えにくくなっており、宣伝方法の1つとして「口コミ」を増やす施策を取り入れる企業が増えています。

②広告感が無い

2つ目は「広告感が無い」という点です。前述にも通ずるところがありますが、口コミはあくまでユーザーが生成したものであるため、故意的に作られた広告よりも、受け取り手が受容しやすいという利点があります。

特にデジタルネイティブと呼ばれる・α世代・Z世代・ミレニアル世代を中心に、広告に対する嫌悪感というものが年々高まっているように感じます。

しかし「口コミ」であれば、発信者が企業ではなく、一般ユーザーのため、警戒心なく情報を認知させることができます。そういった背景から、口コミがマーケティングにおいて重要視されるようになったのです。

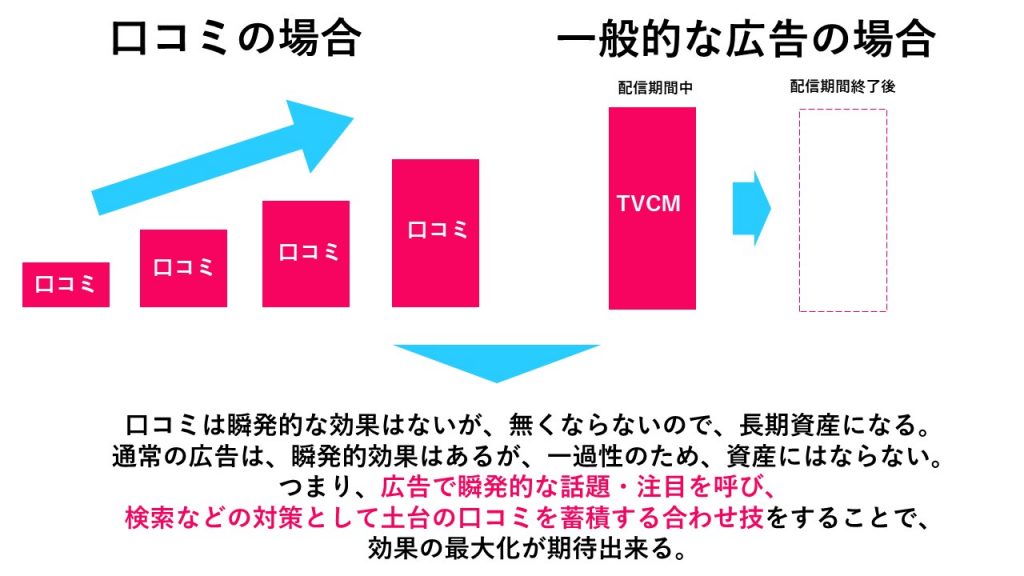

③口コミは一過性でない

3つ目は「口コミは一過性でない」という点です。従来の広告のTV広告などは、広告を流している間の影響力は大きいですが、配信期間が終わるとユーザーへの影響力はほとんどないものに等しいです。

一方、口コミは発信時点でユーザーに認知をさせることができるという効果だけでなく、その後ユーザーが情報収集を行った時に一つの材料として、企業の購買に貢献をしてくれます。つまり、口コミは蓄積すればするほど、企業の売上に貢献をしてくれる資産といえるでしょう。

口コミを長期的に積み上げていくことで、様々なマーケティング戦略にも口コミが土台として支えてくれ、施策の成功に繋がりやすくなるのです。

口コミと消費者行動モデル

ここ数年では口コミを中心とした消費行動モデルが提唱されています。

ULSSASとは、SNS時代における消費行動モデルのことを指します。

ULSSASのUGCとは「ユーザー生成コンテンツ(User Generated Content)」といい、これはユーザーによってつくられたコンテンツ(SNS投稿・Googleマイビジネスの口コミ・子口コミサイトの口コミ投稿etc…)が当てはまります。

ULSSASによる、一連の消費行動は、UGCを見たユーザーがいいね!(共感や興味関心)をすることで、さらに詳細な情報をSNSやwebを活用して検索して調べます。そしてその情報をもとに消費を決定して行動に移します。最終的に、消費行動についてSNSや口コミサイト等で発信=拡散を行うことで、購買サイクルが循環していく。というものになります。

従来のマーケティングモデルはファネルといい、漏斗型で一方通行だったのに対し、ULSSASは「フライホール」を採用しています。

つまり一度口コミが発生しサイクルが生まれれば、その後はユーザーによって、自然に消費行動の循環が行われていくという仕組みになっています。

このULSSASを成功させるために、もっとも重要なのが基盤である「口コミを増やす」ことです。

次の項目から「口コミの種類」「増やすメリット」「増やす方法」について解説していきます。

口コミ(レビュー)の種類

①SNS

SNSとは、Social Networking serviceの略称で、インターネット上で交流を行うサービスです。

スマートフォンの普及も相まって、SNS利用ユーザーは増加傾向にあります。

SNSにおいての口コミとは、ユーザーが投稿したコンテンツになります。最近では「検索ツール」の機能面で需要も高いSNSは、今後も口コミ件数が重要になると考えられます。

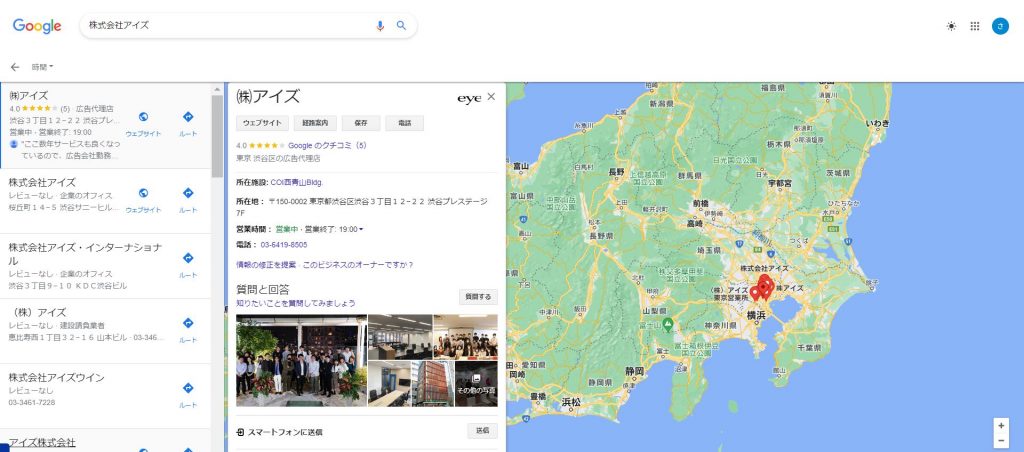

②Googleマイビジネス

Googleマイビジネスとは、Googleの検索ページや、Googleマップ上に店舗情報などを無料掲載できるサービスのことです。

Googleマイビジネスへの口コミは、Googleアカウントを所持していれば基本的に誰でも口コミが行えます。

Googleマイビジネスのプロフィールに掲載できる情報は以下の通りです。

①営業時間

②写真

③所在地

④電話番号

⑤プロフィール情報

⑥ウェブサイト情報

➆口コミ

Googleマップとも連動しているため、周辺店舗との比較検討もしやすいのが特徴です。

また、SNSの口コミとは異なり☆(星)の評価もあるため、一見で該当店舗の“良し悪し”が分かりやすいという特徴もあります。

③CGMサイト

CGMサイトのCGMとは、Consumer Generated Mediaの略称で、ユーザーが発信する口コミやコンテンツによって成立するWebメディアのことを指します。

CGMサイトへの口コミを投稿する場合は、基本的に各サイトへ会員登録を行う必要があります。ですが、閲覧を行うだけであれば未登録会員でもサービスを利用できるケースが多いです。

代表的なCGMサイトは以下の通りです。

・価格.com

・食べログ

・@cosme

・Lips

・クックパッド

・Yahoo!知恵袋

・2ちゃんねる

・アメーバブログ

etc…

口コミの需要が年々増加傾向であるため、それに比例してCGMサイトの数や利用者も増えています。

そういった需要の拡大により、最近ではSNSと連動しているCGMサイトもあります。

大手飲食店CGMサイト「食べログ」と、人気急上昇SNS「TikTok」は、連携を行っており、TikTokの動画内で食べログの店舗情報ページのリンクを設定できる「グルメリンク」機能を2021年4月から設定しています。

この機能により、SNS検索から店舗情報の詳細検索を行う流れをスムーズに行い、ユーザーの離脱を防いでいます。

④自社ECサイト

自社ECサイトとは、自社の独自ドメインで運営するECサイトのことを指します。

自社ECサイトは、モール型ECサイトに出店するよりも安価に抑えられる面や、サイトのカスタマイズが出来る点などでブランディングのしやすさにメリットがあります。

自社ECサイトへの口コミは、ECサイトで購入したユーザーによって行われます。

⑤モール型ECサイト

モール型ECサイトとは、1つの大きい店舗(EC才サイト)に複数の店舗(ECサイト)が集まったもので、リアル店舗でいう大型商業施設(ショッピングモール)のインターネットバージョンです。

有名なモール型ECサイトは以下の通りです。

①Amazon

②楽天市場

③Yahoo!ショッピング

④ZOZOTOWN

etc…

モール型ECサイトへの口コミは必ず購入者によって行う必要があります。

不正行為を行い口コミ件数を増やした事実が発覚した場合、対象の店舗は厳重注意を受けたり、最悪の場合「出店停止処分」の罰則を受ける可能性があるため、注意しましょう。

口コミ(レビュー)を増やすメリット

①SNSの口コミ(レビュー)を増やすメリット

SNSでも多くの口コミ投稿が行われています。

下記のInstagram投稿のように、実際に「食べてみた」「使ってみた」「行ってみた」など、体験した事をSNSで発信するユーザーはとても多いです。

SNSは写真や動画付きで口コミ投稿を行うケースがほとんどなため、消費行動を検討中のユーザーにとってはとてもありがたい情報です。

またSNSにはコメント機能もついています。下記のいちごの口コミ投稿のコメント欄には「美味しそう」「食べたい」といったような好意的なコメントが寄せられており、これは、SNS投稿をきっかけに消費行動を起こしたいという意欲を刺激されたユーザーがいるということになります。

実際に最近「Z世代はTikTokで検索する」と話題にもなったように、検索機能やAIによるおすすめ機能など、年々機能面の性能も上がっているSNSはユーザーからの信用度も高く、今後も重要な「検索ツール」になっていくと考えられています。

そこに口コミを増やして基盤を作っておくことはとても重要です。

この投稿をInstagramで見る

⇩SNSの口コミ件数を増やすサービス「トラミー」媒体資料請求はこちら⇩

②Googleマイビジネスの口コミ(レビュー)を増やすメリット

Googleマイビジネスの口コミに、特に関係があるのが「店舗」を持つ飲食店、宿泊施設、レジャー施設です。

例えばユーザーが、渋谷でランチをしたいという考えを持っていたとき、Googleで「渋谷 ランチ」で検索を行い、検索結果にはGoogleマイビジネスで店舗一覧が表示されます。

そのときユーザーの判断基準に大きく関わるのが「口コミ」です。様々な店舗ある中で、口コミが1件もない店舗と口コミが複数件数ある店舗なら、後者の方が評価されているという点から安心材料になったり、味や雰囲気を想像できるため、選択しやすいというメリットがあります。

また口コミ件数が多く、評価の高い店舗は、信頼性が高いと評価され、人気店としてGoogleから認識をされ検索上位に表示される可能性が高くなります。

Googleマイビジネスは無料でページ制作ができるため、競合も多いです。そのため、ただGoogleマイビジネスのページを作っただけでは、競合に埋もれて思ったような効果が発揮されない可能性があります。

そういった事態を防ぐためにも、口コミ件数を増やす施策を行うことをおすすめします。

③CGMサイトの口コミ(レビュー)を増やすメリット

CGMサイトは口コミで生成されたメディアのため、ユーザーは口コミを閲覧するためにサイトを訪れています。つまり、購入意欲の高い顕在層なのです。

こういった顕在層は商品名や店舗名で指名検索を行う傾向があります、実際指名検索の検索結果表示では、CGMサイトのページが上位表示されることが多く、CGMサイトが閲覧される可能性がとても高いことが分かります。

購入意欲の高い顕在層の購買の最後の一押しとして有効なのが、CGMサイトに寄せられた「口コミ」です。CGMサイトに寄せられる口コミは、詳細なものであったり忖度のないリアルなものが多く、ユーザーの購買決定に大きな影響力を持っています。

逆にCGMサイトに自社製品の口コミが少なかった場合「人気のない商品なんだ」という認識を与えて、せっかくの見込み顧客が競合他社に流れて行ってしまう可能性があります。

そのため、CGMサイトの口コミが増えることはとても重要ですが、CGMサイトへの口コミを強制的に行うことは、口コミの信頼性の低下に繋がるため、禁止されているので注意しましょう。

④自社ECサイトの口コミ(レビュー)を増やすメリット

自社ECサイトの口コミを増やすことで、信頼性を高めることで購買意欲の促進と、SEO効果の両方が期待できます。

自社ECサイトは実店舗と異なり、ユーザーは実際に商品を手に取らずに購入を行います。そのため、既に商品を体験しているユーザーの口コミは商品の信頼度を上げるためにとても重要な要素なのです。

他にも、自社ECサイトのサイト評価は、コンバージョン達成を行うために高めておく必要があります。近年、Googleでは「E-A-T」と呼ばれる3要素を重要視しています。

①Expertise(専門性)

②Authoritativeness(権威性)

③Trustworthiness(信頼性)

自社ECサイトに、多くの口コミが寄せられることでサイトの信頼性向上に繋がり、Googleからの評価が高くなり、検索上位表示が行われ、アクセス流入が期待できます。

⑤モール型ECサイトの口コミ(レビュー)を増やすメリット

モール型ECサイトでは、GoogleマイビジネスやCGMサイトと同じように、競合商品と横並びで表示されるため、比較が行われやすく、差別化を図るために体験者の口コミが必要になります。

またモール型ECサイトでは、「星の数」や「レビューの評価順」などで表示の並び替えを行うことも出来ます。実際に手に取って見れないからこそ、より安全性の高い商品を探すために、上記の並び替えを行うユーザーは多いです。

競合他社が混在するモール型ECサイトで優位なポジションにつくためには、口コミの件数増加・高評価は大きなメリットと言えるでしょう。

口コミ(レビュー)を増やす方法

①口コミ(レビュー)先のページを作っておく

まずは土台作りとして、口コミをしてもらうため、対象のCGMサイトで商品ページを、店舗がある場合はGoogleマイビジネスのページの作成しておきましょう。

ポイントとしては、検索に引っかかりやすくするためにも、情報は全て埋めるようにしましょう。

②直接口コミをお願いする。

この方法が有効的なのは「実店舗」のケースです。

お会計時に「もしよろしければ、こちらのページにレビューをして頂けますと幸いです。」などといった形で口頭することで、Googleマイビジネスや食べログ・ホットペッパーなどにレビューをしてもらえるかもしれません。

ただし、談笑中や食事中などのタイミングで依頼をするのは、お客様の気分を害してしまう可能性もあるため、お支払いのタイミングなど、丁度良い頃合いを見つけることが大切です。

③自社のSNS公式アカウントを作成する。

自社のSNS公式アカウントを作っておくことで、SNS上の口コミ露出に繋げることが出来ます。

SNSでは「タグ付け」と言って、投稿にアカウントの情報を掲載することが出来る機能があります。その機能を使って、自社アカウントをタグ付してもらうことで、投稿を閲覧したユーザーがアカウントを閲覧しに来てくれることがあります。

この時のポイントは、ユーザーが口コミ投稿をしてくれやすいように、特典を提供するのがおすすめです。例えば飲食店なら「Instagramのストーリーズに公式アカウント(@○○○○)をタグ付して投稿してくれたら、サービス品を無料で提供します!」や、コスメなら「X(旧Twitter)に購入した商品の感想とオリジナルハッシュタグ#○○○○を一緒に呟くと、抽選で〇名様にコスメ福袋をプレゼント」といったように、投稿意欲を上げる取り組みをすることで、口コミ件数を増やすことが出来る上に、ユーザーからもポジティブなイメージを持たせることになり、自社のファン化しやすいというメリットがあります。

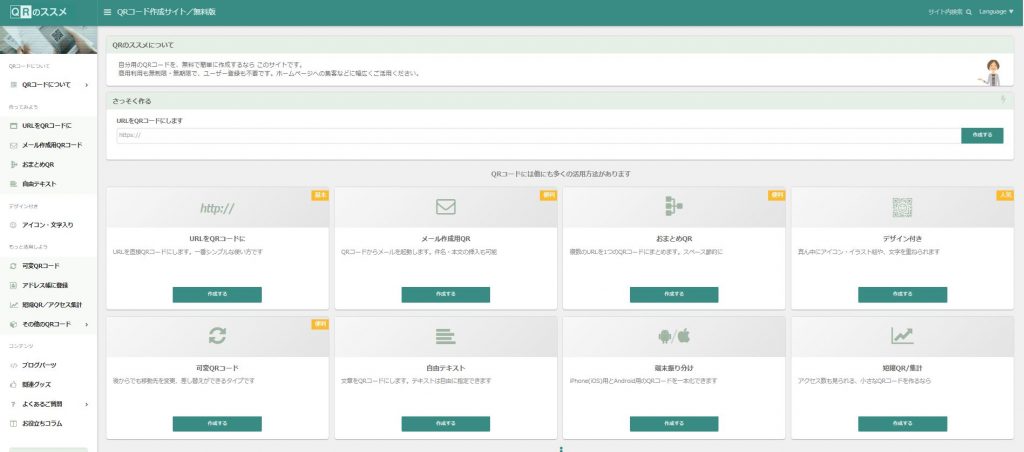

④QRコードを作成する

希望する口コミ投稿先に遷移させるQRコードを作成し掲示しておくことで、利用者の口コミのハードルを下げることができます。

QRコードは該当のURLを入れれば簡単に無料作成することが可能です。

こちらの「QRのススメ」では、無料でQRコードを作成することが可能です。

URLの挿入で簡単に作成できる普通のQRコードもあれば、デザインを変更してアイコンを挿入できるQRコード、あとからでも差し替え可能な可変QRコードなど様々なものに対応しています。

⑤メールで口コミ依頼をする。

購入者情報を参考に、対象者にメールで口コミの促しを送ることも可能です。

例えば、モール型ECの大手Amazonでは、出展者(企業)が「レビューをリクエストする」という機能を選択すると、購入後Amazon側から対象ユーザーに対して、レビューを依頼するサービスを無償で行っています。

これは自社のECサイトなどでも、購入の際にメールアドレスを登録してもらうことが殆どなため、実施可能です。

口コミの依頼メールは、“鉄は熱いうちに打て”ということわざのように、覚えて貰っている間に行ってもらうのが良いため、購入(体験)後の数日以内には必ず送るようにしましょう。

⑥チラシやPOPの作成を行う。

口頭や文章だけでなく、視覚にも訴えかけることで、口コミ投稿を促すことができます。

同梱用のチラシや店頭に飾るPOPには、前述で紹介したQRコードも一緒に載せることで、スマートフォンで簡単に読み取って口コミ投稿先に遷移させることができます。

デザイン面では、業者に依頼することも1つの手ですが、予算面などで難しい場合もあるかと思います。

その場合におすすめのサービスが「Canva」です。

Canvaは無料でクオリティの高いクリエイティブを制作することが出来ます。また、専門的な技術などは必要なく、ジャンルや目的に合わせたテンプレートが豊富に取り揃えられているため、デザイン未経験者にもぴったりなツールになっています。

Canvaには無料版と有料版の2つがあり、無料版は使用できる機能・画像素材などの制限があります。まずは無料版をお試しで利用してみて、さらに幅広く自由に使いたいと思った場合、有料版に切り替えてみるのがおすすめです。

⑦サンプリング施策を行う。

ユーザーに商品をサンプリング(提供)して、口コミ投稿をしてもらうことで、口コミの効果以外にもコンテンツ獲得や認知向上などの相乗効果が期待出来ます。

サンプリング施策は商品の提供を行う対価として、SNS上に商品に関する口コミ投稿などを行ってもらいます。

※CGMサイトやモール型ECサイトへの、現金または現金同等物(商品)の提供による強制的な口コミの依頼は、サイト内のランキング操作に繋がってしまうため禁止されているので注意しましょう。

商品についての情報をSNSに投稿してもらうことで、購入検討を行う顕在層への検索対策になることはもちろんのこと、まだ商品を知らなかった潜在顧客に認知をさせることで、顕在顧客へと押し上げることが可能です。

サンプリング施策の方法としては2パターンあり「①自社で行う」「②モニターサイトの活用」です。自社はコストを抑えることが出来ますが、選定や配送手配、投稿管理など工数負担が大きいのがデメリットです。

モニターサイトでは運用費が必要になりますが、工数を全て負担してくれたり、サービスによっては、コンテンツ(SNS投稿)の2次利用が可能なものもあります。

⇩口コミが増やせる!モニターサイト「トラミー」媒体資料請求はこちら⇩

口コミ施策をするときに注意するポイント

①口コミ先を明確にしておく。

口コミ先は多ければ多いほど良いですが、ユーザーにとっては多ければ多いほど、口コミを投稿することを億劫億劫に感じてしまったり、企業側が1番口コミして欲しかった所ではない、別の所で口コミをしてしまう可能性もあります。それでは本末転倒と言えるでしょう。

そのため、口コミ施策をする前に目標(KPI)設定を行い、1番口コミしてほしいのはどこか予め明確にしておくことで、スムーズな動線の確保もでき、ユーザーの離脱を防ぐことができます。

②強制的な口コミ誘導は違反行為の場合も。

前述した通り、サイトによっては操作的な口コミを固く禁じています。

特にランキングが関係する「CGMサイト」「モール型ECサイト」は、最悪の場合、出店停止処分や対象ページの削除などの厳重な罰則が下る可能性があるため気を付けましょう。口コミ施策を行う前は、各サイトのガイドラインを必ずチェックしてから施策検討を行いましょう。

また、SNSでも注意したい点があります。もしサンプリング施策を行った際に「商品提供の対価として必ずSNS投稿してください。」と依頼した場合は、必ず広告表記を付ける必要があります。広告表記は「#PR」などの便益タグや、Instagramなどであればブランドコンテンツタグなどです。

これが付いていない宣伝投稿は「ステルスマーケティング」と呼ばれ、炎上の火種となってしまう可能性が非常に高いです。

不正な口コミでユーザーに損害を与えないよう、施策を行う前には十分な確認が必要です。

③低評価が増えた時の対処法を考えておく

口コミは必ずしも「良い口コミ・評価」とは限りません。中には「低評価」や「誹謗中傷」が書き込まれる可能性もあります。

しかし、あまりマイナスに感じる必要はありません。ユーザーは高評価だけでなく低評価も参考にして消費行動を決定しており、逆に高評価のみだと嘘くさいと感じることもあるそうです。

低評価があった場合は、真摯に受け止め改善策を行ったり、返信が出来るものであれば、謝罪と改善点について感謝を述べることで、口コミを書いたユーザーとそれを閲覧したユーザー両方にプラスなイメージを与えることが出来ます。

明らかな嫌がらせや、いわれもない誹謗中傷だった場合は、運営会社に削除依頼を行いましょう。直接口コミ投稿したユーザーに削除依頼やコメントを行うと、ヒートアップしてしまう可能性もあるため、第3者を挟んで冷静な対応を行いましょう。

口コミ施策事例

Instagramを活用した口コミ施策事例

この投稿をInstagramで見る

JA熊本経済連では、SNS上での認知・口コミ獲得を目的として、モニターサービス「トラミー」を利用し、Instagram上に良質な口コミを増やすことに成功しています。

この施策ではただ口コミを増やすのではなく、ユーザーにミニトマトを使ったアレンジレシピを考案してもらいSNS投稿を行うよう促しました。こういったレシピ訴求を行うことで、ただ商品の紹介を行うよりも購入したあとの想像がつきやすく、よりユーザーにとって便利な口コミとなり、より消費行動に良い影響をもたらすことが出来るのです。

またトラミーで行ったサンプリングによるSNS投稿は、2次利用無期限無料で活用できます。そのため広告のクリエイティブ利用や、自社アカウントへのリポストなどをユーザーに許可を取ることなく、自由に活用できるため、口コミ獲得によるメリット、プラスαの成果が獲得出来るのが特徴です。

⇩クチコミプロモーションサービス「トラミー」媒体資料請求はこちら⇩

口コミを増やして、購買促進を狙う!

いかがでしたでしょうか?口コミは、現代における消費行動に大きな影響を与える重要な要素といえます。

しかし、口コミは何もしなくても発生することはほとんどなく、企業側で何かしらの工夫や施策を打つことが求められます。

紹介した方法や、サンプリング施策を行ってユーザーの購買促進を狙っていきましょう。

投稿者プロフィール

- 「マーケブック」では、SNSマーケティングを中心にSNSの基礎知識から成功事例、ノウハウ、アンケートデータなどの独自性のある情報発信を行っていくことで、マーケターの皆さんにとって「SNSの世界を学ぶ参考書」となれるよう運用して参ります。